MVP開発とはどのような手法でしょうか?この記事では、MVP開発とは何かの概要を説明し、アジャイル開発との違いやMVP開発のメリットとデメリットなどを解説します。MVP開発で失敗しないためのプロセスや適したプロジェクト、発注時のポイントと注意点まであわせて紹介します。

MVP開発とは?

MVP開発のMVPとは「Minimum Viable Product」の略で、必要最小限の機能を持つ製品を意味します。実用最小限のプロダクトやサービスを開発し、顧客の反応を見つつ改善する流れを、ソフトウェア開発に適用したものが、MVP開発です。

MVP開発とは初めから完全な状態のものを目指さず、実際に利用したユーザーの反応をモニタリングして製品を改良できるため、失敗を最小限にとどめることができる手法です。短期間で市場に商品を出し、リアルタイムデータをもとに改善するため、DX(デジタルトランスフォーメーション)の実現に効率的な手法として注目を集めています。

なぜMVP開発が必要なのか

なぜ今MVP開発の必要性があるのかを、現代と過去の市場スピード感や、MVP開発のメリットをもとに説明します。

これまでの開発

これまでの開発は、社内で企画を立ち上げ細部まで作り込み、社内でのフィードバックにより改善したあと、開発して企画どおりの製品を打ち出す流れが主流でした。すでに企画内容が詳細まで完成しており、完成まで一貫した方針にもとづいて制作するため、ブレのない製品をリリースする流れです。

しかし製品が全てユーザーの求めるものとは限らず、時間と費用をかけたものの全く利益が出せないケースもありました。

現代と過去、重厚長大から軽薄短小へ

過去には大規模な製品や、初めから全てが入っており、それだけで完結する商品が喜ばれていました。現在はその風潮から変わり、機能を最小限に抑えた製品を、ユーザーからのフィードバックを受けて繰り返し改良し、商品を仕上げて再び提供する流れが受け入れられています。

刻々と変化する市場の動向に柔軟に対応

市場は常に変化し続けており、社内では例え完全な企画であっても、実際市場に出すと全く反応がない可能性もあります。利益を出すには市場の動向の調査が不可欠で、実際に製品を使ったユーザーの声が重要です。

MVP開発は、実際に製品を使用したユーザーの意見を取り入れ、製品を改良し提供するため、市場の動向に合わせた製品作りができます。同じ機能の製品であれば、ユーザーはより高い付加価値のある商品を選びます。

ユーザーの意見を反映し、ニーズに合う商品を提供できると大きな利益につながるのです。

アジャイル開発との違い

MVP開発とアジャイル開発は、どちらもスピーディーに製品開発し市場への適応を目指す手法です。この章では、アジャイル開発とは何かを説明し、MVP開発との違いを解説します。

アジャイル開発とは?

アジャイル開発は、計画・設計・実装・テストなど、製品開発に必要な一連の流れを複数のステージに小さく分割し、各スプリントの終了後すぐに機能改善を実施します。そしてその結果をユーザーへ提供する手法です。

これまでの開発手法と比べて、短期間で開発できることが特徴です。反復的な開発が目的のため、リリース計画の段階ではおおよその仕様と要求のみの決定にとどめます。

MVP開発とアジャイル開発の違い

MVP開発とアジャイル開発の違いを、流れ・目的・開発期間に分けて紹介します。

MVP開発 アジャイル開発 流れ 最小限の機能でリリース → ユーザーフィードバックを元に改善 小さな単位で実装・テスト・リリースを繰り返す 目的 市場適合性の検証と早期フィードバックの取得 迅速なリリースと継続的な改善 開発期間 短期間(素早く市場投入) 長期的(継続的な開発・改善)

流れの違い

MVP開発は必要最小限の機能を備えた製品を早い段階でリリースし、実際に使った人の声をもとに製品のブラッシュアップをはかる流れを持ちます。一方、アジャイル開発は、機能ごとに小さく分けそれぞれで実装とテストを繰り返し、頻繁にリリースする流れがあります。

目的の違い

MVP開発は、市場適合性の検証と早期フィードバックの取得が目的です。そのために最小限の機能で製品をリリースし、ユーザーの反応を検証しながら改善する手法です。

アジャイル開発は、迅速なリリースと継続的な改善が目的です。短い開発サイクル(スプリント)を繰り返しながら、柔軟に改良を加えていく開発手法です。

開発期間の違い

MVP開発とアジャイル開発では、MVP開発の方が短期間で進み、その分市場での反応をスピーディーに得られます。アジャイル開発はMVP開発より期間が長くなりやすいものの、小さな機能ごとの開発を行うため、常に製品は最新の状態を保てます。

MVP開発のメリット

MVP開発とはどのようなメリットがあるのでしょうか?この章では、MVP開発に期待できる6つのメリットをそれぞれ解説します。

1. ニーズを正確に把握

MVP開発は、リリースした製品に対するユーザーからの反応を受け、改良や改善を行うため、ニーズを正確に把握・反映した製品を打ち出せます。実用に足る最低限の機能を備えた製品のため、スピーディーに市場を開拓できるところもメリットです。

リリースした製品への反応が想定と異なったとしても、規模が小さいため方向修正が容易なので、リスクを最小限に抑えつつユーザーが求める製品をリリースできます。

2. 無駄な機能を開発しない

常にユーザーからのフィードバックをもとに製品を改良するため、感覚的な判断を回避し、不要な機能の開発を避けられます。客観的なデータは製品の方向性の調整に役立ち、効率よく開発が進むので、ユーザーの求める製品のスピーディーな提供にもつながります。

必要な機能にのみ開発コストをかけるため、無駄を抑え、より重要な機能へリソースを割くことが可能です。

3. 最小限のリソースで始めることが可能

MVP開発は、費用・開発期間・人員などのコストを必要最小限に抑えることができます。これまでは1年以上かけて市場へリリースしていた全機能のそろった製品も、MVP開発では数か月でのリリースが可能になり、開発費用を削減できます。

開発費用が少なく済むため、MVP開発は資金の少ない初期段階の事業も取り組みやすい手法です。

4. ユーザー視点で開発することができる

市場の反応を見つつ開発と改良を行えるため、ユーザーが本当に必要としている製品を開発できます。新機能を少しずつ実装させ、市場の反応を検証しつつ、開発・改良を行えるので、ニーズに適合した製品を効率的に開発できる点もメリットです。

5. 資金を確保しやすくなる

MVP開発を行い事業の早い段階で製品をリリースしていると、事業に必要な資金を集めやすくなります。事業の初期段階ですでにユーザーからの反応がある製品は、売れないリスクが少なく今後利益アップを期待できます。

事業の資金調達先のひとつが投資家です。投資家は、信頼性が高くリスクの低い投資先を探しているため、追加で資金調達が必要になった場合の資金確保に有利です。

すると次の製品開発が進めやすくなり、売上アップや事業拡大につながります。

6. 市場で優位に立つことができる

市場へ早い段階で製品をリリースでき、先行者利益を得られるため、収益化が早くなります。競合が多いほど先駆けて製品を開発・改良できると、認知度でも差をつけられるので競争で優位に立てます。

MVP開発のデメリット

MVPのメリットは多数ありますが、デメリットもあわせて把握しましょう。MVP開発に取り組む場合に生じる可能性のある、3つのデメリットを説明します。

1. 反応が正しく見られない

スピーディーな製品のリリースが重要なMVP開発ですが、同時にクオリティの一定水準を満たした製品であることも欠かせません。エンジニアのスキルが未熟で一定水準に達していないまま開発した場合、正しい反応を見られない可能性があります。

2. ニーズに合わない製品となる可能性がある

ユーザーの声にもとづいて製品を開発・改良するMVP開発ですが、選ぶ意見を誤るとニーズに合わない製品をリリースしてしまいます。過剰にユーザーの意見を取り入れた場合も同様で、製品の方向性や機能・仕様の優先順位、全体的な統一感を考慮し、適度に取り入れることが必要です。

3. 時間がかかるプロダクトには不向き

MVP開発は最小限の機能を持つ製品を、短期間かつ低コストでリリースするための手法であり、規模が大きく時間のかかるプロダクトには向いていません。機能が複雑になると検証後に大きな修正が生じる恐れがあり、MVP開発のメリットの短期間低コストでのリリースを妨げてしまいます。

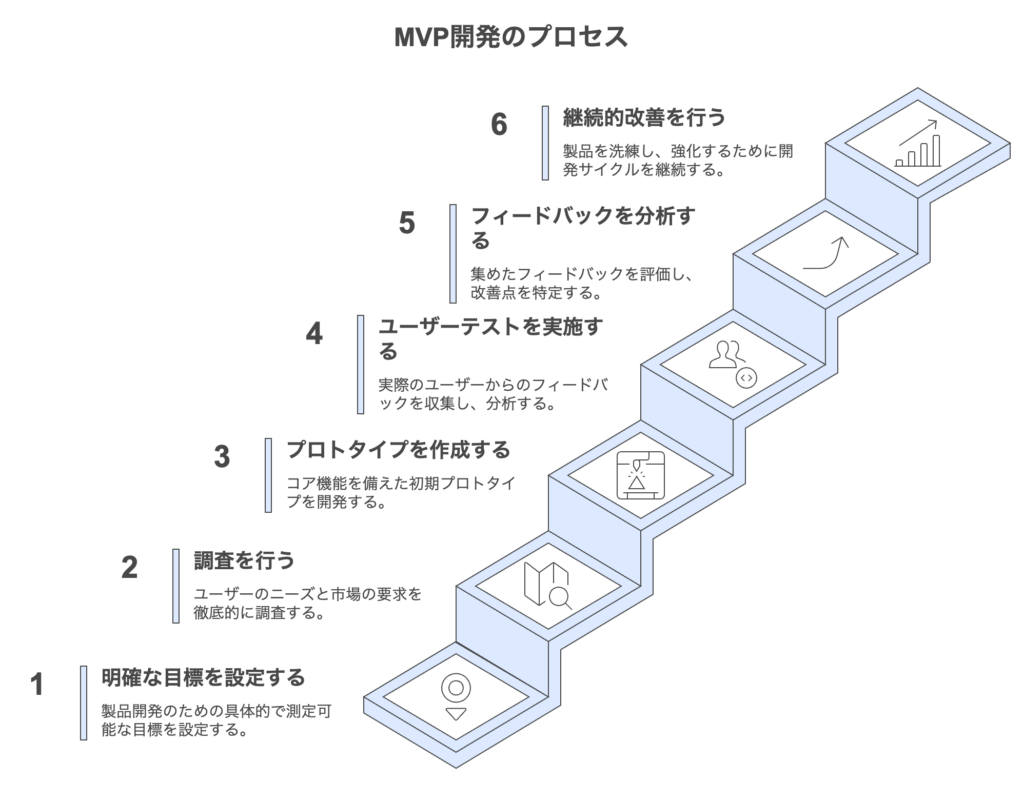

MVP開発のプロセス

MVP開発のプロセスを大まかに見ると、これまでの開発手法と似ています。初めに製品の企画を戦略にもとづいて作り、開発とテストを行って製品を作り上げ、リリースしてユーザーの反応を見る流れです。

ただし、MVP開発とこれまでの開発手法は、初めに行う、開発する機能の規模設定に違いがあるのです。MVP開発の場合、必要最小限の実用に必要な機能を戦略に沿って企画して進めます。

具体的なMVP開発の6プロセスをステップごとに説明します。

ステップ1. 明確な目標の設定

開発を始めるにあたり、最初にはっきりとした目標を設定します。達成したい目標は何か?解決したい問題は?どのような仮説を検証したいか?などを明確にしておくことで、方針がブレを回避し、戦略に沿った製品を作ることができます。

目標の具体性を高めるには、ターゲットユーザーの解決すべき課題や市場ニーズの徹底した調査・分析が必要です。提供する製品のどの機能がユーザーに価値を与えるかを判断し、開発を進めます。

目標が具体的であるほど取り組む内容がはっきりするため、必要最小限のコスト・時間・労力がわかり、無駄のない人材管理にもつながります。

ステップ2. 調査と要件定義

ターゲットユーザーのニーズや解決したい課題を詳細に調査します。このステップにより、ユーザーが本当に必要としている機能は何かを洗い出し、実用に足りる必要最小限の機能を定義できます。

調査の方法はユーザーアンケートやインタビューなどがあり、ユーザーの意見を参考にして必要な機能を絞りましょう。同時に何を持って成功をはかるかの明確化も必要です。

成功の指標があると製品の動向がリアルタイムでわかり、開発にのぞむチーム全体で共通認識を持てるメリットもあります。指標の設定は、定着率やアクティブユーザー数などを選ぶとわかりやすいです。

ステップ3. プロトタイプ構築

ターゲットユーザーへの調査結果にもとづく必要最低限の機能を備えた、プロトタイプを素早く作ります。プロトタイプとは試作モデルという意味で、製品により動きのシミュレーションを行う目的のもの・見た目デザインを完成品に近付けたもの・実際の使用感を疑似体験できるものなど、いくつかの種類に分かれます。

MVP開発は、最初のリリースで全機能を備えた完全品を出さず、ユーザーの声に応じて開発・改良を進めるため、完璧な製品を用意する必要はありません。複雑な機能を省き、量と質をシンプルにまとめることがポイントです。

機能選びで迷ったときは、目的の達成に欠かせない機能や、ユーザーへ価値を提供するために必須の機能を基準に選択してください。機能が決定したら開発を進めますが、開発そのものが目的にならないよう注意が必要です。

これまでの開発手法に慣れていると製品の完成が目標になりがちですが、MVP開発はユーザーからの意見をもとに製品をブラッシュアップし続け、よりニーズの高い製品を作り上げることです。達成すべき目標の再確認をしつつ、開発を進めましょう。

ステップ4. ユーザーテストと公開

できあがったプロトタイプをリリースし、実際のユーザーに使ってもらい、反響やフィードバックを集めます。製品の動向を観察する中でユーザーニーズを確認し、使いやすさなど今後改善が必要な機能を把握するステップです。

初期段階のリリースで得たフィードバックは、今後の製品開発の方向性を決める際に重要なため、より具体的に把握します。

ステップ5. 反応の分析と改善

集めたフィードバックを詳しく分析して、再びプロトタイプを作るための改良点を洗い出します。フィードバックは具体的かつ客観的にするため、数字やデータを積極的に使い、何がユーザーの購買意欲を動かしたかなどの要因を収集します。

ユーザーからの意見は多種多様ですが、全ての要望を反映させる努力をするのではなく、ユーザーの共通する要望を見抜き、製品の改良に生かしましょう。改善点をはっきりさせて次のプロトタイプを作ったあとは、再びリリースしてテストとフィードバックを行います。

ステップ6. 繰り返しの改善と成長・拡大

改善・リリース・テスト・フィードバック・再評価の流れを繰り返し取り組み、ユーザーの評価を反映した製品作りを続けます。ユーザーからの反応の分析には、定義した指標を参考にし、開発が成功したかを定期的に測定して分析してください。

一連の流れを繰り返すうちに製品は少しずつ成長し、需要の拡大につながります。初期段階のテストは小さな市場から始め、製品の改善を重ねるごとに、少しずつターゲットユーザーを拡大していくと、目標を達成しやすくなります。

同時にリスクを最小限に抑えられ、迅速に製品を市場へリリースし続けるため、製品の価値を最大に引き出すと成功につながるのです。

MVP開発が適しているプロジェクト

あらゆる開発手法の中で、MVP開発が適しているプロジェクトは4つあります。それぞれのプロジェクトについて、なぜ適しているのか、及びメリットを説明します。

スタートアップ

新しい製品やアイデア、サービスなどを新規立ち上げするスタートアップ事業では、MVP開発は取り組みやすい手法です。事業を開始したばかりで資金が少ない状況であっても、MVP開発は実用できる最小限の製品を作ってリリースするため、コストを抑えて製品を売り出せるからです。

ユーザーの反応を最低限のコストで検証できるため、ニーズや適応性を早い段階で把握できます。これからリリースする新事業や新製品が、事前調査にもとづく期待どおりのニーズや適応性を得られるか、検証しやすい点でもスタートアップはMVP開発が適しています。

開発規模が小さいので、修正が生じたとしても方向性を柔軟に変更しやすい手法です。

不確実性の高いプロジェクト

ユーザーのニーズがはっきりせず、市場へリリースしたとしてもどのような反応を得るか想定しづらい場合です。ユーザーからのニーズの規模がわからないまま、これまでの開発手法に取り組むと、大きなコストをかけたにも関わらず結果が出ない可能性があります。

その点MVP開発は、必要最小限の機能を搭載した製品をリリースし、ユーザーの反応を見て改良することが目標なので、失敗したとしても大きな赤字を抱える心配がありません。完成した製品を初めからリリースする前に、プロトタイプをいくつも出し、ユーザーの意見のフィードバックを受けつつ改良とリリースを重ねます。

改善を繰り返した製品は、何度も行ったユーザーの声のフィードバックが反映されており、需要を反映した市場価値の高い製品に仕上がっていきます。

制限のあるプロジェクト

予算や開発期間、労働人員などかけられるコストに限りがあり、できるだけ抑えたいプロジェクトはMVP開発がおすすめです。ユーザーが求める製品かを知るには、市場へのリリースが欠かせません。

予算などにいくらでも余裕があれば、完全な製品を出してユーザーの声を聞き、失敗か成功かを判断する余裕があります。しかし、無駄を省きできるだけコストを削って、ユーザーの求める製品を提供するには、失敗するリスクを減らす必要があります。

その点MVP開発は、初めに実用できる最小限の機能を備えた製品を市場に出せばよく、その後はユーザーからの意見を収集し検証したフィードバックを参考に、売上を期待できる製品をリリースし続けることが可能です。多くのユーザーからの要望に応えると売上アップが期待できるので、予算などの制限があっても取り組みやすい手法です。

市場の反応を重視するプロジェクト

ユーザーの意見をベースにした改善を重要視する開発には、MVP開発が最適な手法です。開発の早い段階でユーザーに触れてもらえるため、ターゲットユーザーの意見を取り入れた改善がスピーディーに行えます。

ユーザーからの生の声をもとに製品を改良し進化させられるため、より市場のニーズに合う製品をリリースできます。

MVP開発:発注時のポイント

MVP開発のメリットを生かし成功へ導くためには、エンジニアや開発会社へ発注する際のポイントがあります。開発者への指示を出す場合、次の3つのポイントを守りましょう。

目的を明確にする

製品の開発の軸となる方向性は、MVP開発で検証する目的をはっきりさせてから発注をします。市場ニーズの確認、ユーザーの反応、技術的実現性などの検証ポイントを理解して的確に発注すると、無駄な機能が増えたり、開発コストが膨らむ可能性を防ぐことが出来ます。

また、担当する開発者が技術的に実現できる内容かを事前に確認することもポイントです。

最低限の機能に絞る

MVP開発でリリースする製品は、最低限の実用可能な核となる機能に絞ります。ありがちな失敗例は、必要最低限の機能の商品を提供するはずが、ユーザーがきっと喜ぶと期待した機能を全て搭載した製品のリリースです。

ユーザーの反応を知らないまま、先入観だけで必要以上の機能を搭載すると開発期間もコストもかかり、検証が複雑になってしまいます。今後、改良とフィードバックを繰り返すことが難しくなるので、検証したい部分を最小限にとどめて開発・リリースしましょう。

仕様書をしっかり作成する

自社または外注でエンジニアにMVP開発を依頼するとき、詳細までしっかり記した仕様書を用意します。仕様書にはワイヤーフレームなどを使い、動作フローについて次の10種類の要素を載せてください。

- ターゲットユーザーの本質的なニーズを抽出した、優先度の高い仮説

- MVP検証の目的やゴール

- 具体的な検証方法

- 仮説検証に必要な条件・データ

- ユーザーニーズから得た課題をもとにMVPに必要な最低限の機能

- 仮説の検証に必要な動作環境

- 仮説の検証に必要な開発スケジュール

- 仮説を検証する際に発生する可能性のあるリスク

- 仮説の検証結果

- 仮説の検証結果から得た学びと次にするべき行動

以上の内容をエンジニアと共有しておくと、コミュニケーションのズレを防ぎ、目的に合った製品をリリースできます。

MVP開発:発注時のリスク対策

目的に合ったMVP開発を行うために、エンジニアとの間でのやりとりは次の3つのリスク対策を心がけます。特にMVP開発を外部のシステム開発会社へ外注する場合、厳守しましょう。

コミュニケーションを密に

発注者側とエンジニア側での理解をすりあわせ、共通の認識を持つことが必要です。そのためには、MVP検証を行う背景から明確な目的までを両者が理解していると確認できた上で、スタートします。

定期的に進捗報告を行って、トラブルが起きた場合にはすぐに対応できるよう、発注者と開発側の両者が把握している状態にします。製品の仕様変更や調整が必要な場合、迅速にフィードバックを行って、共通認識を持って進めましょう。

スケジュールと予算の管理

開発スケジュールと予算の見積をあわせて検討し、無理のない範囲で設定してください。どのような結果を得た場合にMVP開発を終了する、または改善するかを明確にすると、スケジュールもはっきりします。

開発期間が延長するとその分コストが膨らむため、あらかじめ予備費を考慮しておくと、もしもの事態に備えられます。MVP開発はコストを最小限に抑える手法ですが、予算はやや余裕を持って設定した方が安心です。

知的財産権の確認

発注者からの依頼を受けてエンジニアが開発する場合、そのソフトウェア、及びコードなどの知的財産権の帰属先を、事前に取り決めた上で開発を進めます。具体的な権利とは、特許権・意匠権・商標権・著作権などで、明確な権利を示した契約書を作り、残しておきましょう。

また、エンジニアが開発にあたり第三者の知的財産権や著作権などを侵害しないことや、個人情報の保護などセキュリティに関する法規制への考慮も必要です。これを怠ってトラブルが起きた場合、法的トラブルが発生したり損害賠償請求されたりする恐れがあります。

まとめ

MVP開発は必要最小限の機能を持つ製品をリリースするため、ユーザーの意見を早い段階で聞いて改良し、新たな製品を市場へ再度リリースできます。ユーザーのニーズをくみ取った改良を加えているため、前回のリリースよりも売上アップを期待でき、この流れを繰り返すとユーザーの要望に最大限応えた製品が完成します。

コストや開発期間も最小限にとどめられるので、スタートアップには最適な手法です。発注者とエンジニアで共通の理解を持ち、効率よくMVP開発を進めましょう。